Este artículo fue escrito por Araceli Ramírez.

En pleno contexto de pandemia, durante los años 2021 y 2022, el metaverso se consolidó como uno de los grandes relatos tecnológicos del momento. Lo que durante décadas fue parte del imaginario de la ciencia ficción o un territorio experimental de comunidades gamer, de repente se convirtió en el tema en el que querían invertir —o al menos estar presentes— grandes plataformas tecnológicas, empresas de diversos sectores e incluso gobiernos. La apuesta fue liderada por Mark Zuckerberg, quien no solo cambió el nombre de su compañía de Facebook a Meta, sino que anunció inversiones superiores a los 10.000 millones de dólares anuales para construir lo que definió como “la próxima evolución de Internet”.

Con una narrativa que combinaba marketing futurista y solución estructural al aislamiento social, el metaverso fue presentado como el nuevo lugar donde íbamos a trabajar, estudiar, comprar, interactuar y entretenernos. La virtualidad ya no sería una interfaz: sería un entorno en sí mismo. Desde entonces, se multiplicaron los titulares: Barbados anunciaba la apertura de una embajada virtual en Decentraland; empresas como Microsoft y Nike lanzaban oficinas y tiendas en mundos digitales; Sotheby’s organizaba subastas de arte en galerías tridimensionales. Incluso, en países como Corea del Sur, se empezaron a pensar en políticas públicas con componentes metaversales, apostando a una digitalización integral del Estado.

Fuente: Sotheby’s en Decentraland. Disponible en: https://www.sothebys.com/en/articles/next-stop-the-metaverse.

La promesa era total: una Internet multisensorial, persistente, descentralizada y expandida. Una supuesta “vida espejo” en la que podríamos experimentar nuevas formas de existencia sin las limitaciones físicas del cuerpo, el territorio o el tiempo. Sin embargo, detrás de ese discurso optimista y homogéneo, poco se discutió sobre cómo estas tecnologías pueden reproducir —o agravar— las desigualdades estructurales que ya configuran los entornos digitales.

Hoy, cuando el foco mediático se desplazó hacia la inteligencia artificial y el metaverso quedó en segundo plano, vale la pena volver a preguntarnos: ¿qué aprendimos de esa efervescencia? ¿Cómo se conecta con los desafíos actuales del desarrollo tecnológico? ¿Y qué pasaría si, en lugar de diseñar el futuro desde los mismos lugares de siempre, lo hiciéramos desde otras realidades?

En ese contexto, la investigación Repensar y rediseñar un metaverso seguro e inclusivo, coordinada por TEDIC y realizada en alianza con organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú, ofrece una mirada crítica y a la vez propositiva. Desde una perspectiva interseccional y decolonial, el estudio propone que no es posible construir futuros digitales justos sin incluir activamente las voces, cuerpos y experiencias de quienes han sido sistemáticamente excluidas y excluidos del diseño tecnológico: mujeres, personas trans y no binarias, afrodescendientes, migrantes, personas con discapacidad, personas de entornos rurales y de sectores populares.

La propuesta no es solo repensar el metaverso, sino cuestionar desde dónde se produce y para quién. Porque, mientras las grandes corporaciones siguen diseñando plataformas con criterios comerciales y estandarizados, la vida digital de millones de personas se ve atravesada por lógicas de vigilancia, extractivismo de datos, violencia de género facilitada por la tecnología y exclusión simbólica.

Pero, primero…, ¿qué es el metaverso y por qué investigamos sobre esto?

El metaverso no es una única tecnología, sino una constelación de tecnologías emergentes —como la realidad virtual, la realidad aumentada, el blockchain y la inteligencia artificial— que busca crear entornos digitales inmersivos, persistentes e interactivos. En estos espacios, las personas pueden reunirse, trabajar, comprar, jugar o socializar a través de avatares personalizados y entornos tridimensionales.

Fuente: Persona con lentes de realidad virtual en un entorno inmersivo. Cortesía de https://edu.gcfglobal.org/es/.

Durante su auge entre 2021 y 2022, el metaverso fue presentado como la próxima gran revolución digital. Una promesa de Internet multisensorial, sin barreras físicas ni temporales, donde todo lo que hoy hacemos en línea pasaría a desarrollarse en mundos digitales: desde reuniones laborales y clases hasta conciertos, compras o servicios públicos. Su narrativa fue impulsada por grandes corporaciones tecnológicas, pero también por gobiernos, inversores, empresas y medios de comunicación que vieron en el metaverso una nueva frontera de oportunidad económica, innovación y transformación social. Entonces, ¿por qué hablar hoy de metaverso cuando la conversación pública parece haber girado por completo hacia la inteligencia artificial?

Porque las promesas tecnológicas no desaparecen, mutan. Y porque los interrogantes que nos planteamos frente al metaverso —¿quién diseña estas tecnologías?, ¿a quiénes benefician?, ¿a quiénes dejan fuera?, ¿qué derechos están en juego?— siguen siendo urgentes frente a cualquier narrativa de innovación, ya sea inmersiva o inteligente. Desde TEDIC, decidimos investigar el metaverso no por seguir una moda, sino para construir una mirada crítica y situada sobre cómo se imagina y diseña el futuro digital en América Latina. Porque sabemos que los discursos sobre el futuro tienen un poder muy real: modelan políticas públicas, orientan inversiones, moldean comportamientos y excluyen voces si no se construyen con justicia, equidad y participación.

Una investigación desde Latinoamérica

La investigación fue realizada por TEDIC entre 2023 y 2024 en ocho países de América Latina, donde desarrollamos espacios de escucha con personas de perfiles diversos atravesados por múltiples formas de desigualdad: género, raza, condición migratoria, discapacidad, clase, edad, orientación sexual y ubicación territorial, entre otras.

El desarrollo de estos espacios fue posible gracias al apoyo de siete organizaciones aliadas de la sociedad civil, con fuerte trayectoria en derechos digitales, feminismos y justicia tecnológica: InternetLab (Brasil), Luchadoras (México), Amaranta ONG (Chile), Fundación Karisma (Colombia), Sulá Batsú (Costa Rica), Hiperderecho (Perú) y Latfem (Argentina).

A través de su colaboración, pudimos conversar con más de 90 personas de diferentes realidades, con el objetivo de comprender cómo se viven, se perciben y se problematizan las promesas del metaverso desde el sur global, y qué condiciones serían necesarias para pensar en tecnologías verdaderamente inclusivas y seguras.

Además de los espacios de escucha, realizamos una sistematización del marco normativo sobre violencia de género, discriminación y derechos digitales en la región, con el fin de identificar vacíos legales y oportunidades para la acción política en entornos virtuales.

También entrevistamos y mapeamos experiencias concretas de buenas prácticas en distintas áreas que pueden ofrecer pistas para imaginar futuros digitales más habitables: fiestas seguras con protocolos de cuidado en el espacio virtual, políticas públicas innovadoras sobre inclusión y accesibilidad digital, y grupos y colectivos que diseñan tecnología desde otras narrativas, más horizontales, feministas y comunitarias.

A diferencia de muchas investigaciones centradas en la tecnología desde una mirada técnica o comercial, esta propuesta parte de las experiencias de quienes históricamente han sido excluidas del diseño tecnológico. No para hablar sobre ellas, ellos o elles, sino para escuchar, sistematizar y poner en valor sus conocimientos, deseos, preocupaciones y propuestas.

Representación, accesibilidad y participación: las grandes ausentes

Uno de los ejes más consistentes del estudio es la tensión entre los ideales de representación y la práctica concreta del diseño tecnológico. En todos los países, las personas participantes señalaron que la mayoría de los avatares disponibles en los entornos inmersivos reproducen cuerpos normativos: delgados, jóvenes, sin discapacidad visible, de rasgos eurocéntricos, binarios, hiperestilizados. La estética, el lenguaje y la lógica de interacción refuerzan modelos de homogeneidad que dejan afuera a buena parte de la población mundial.

Fuente: Avatares de Meta Horizons World, metaverso de la empresa Meta.

“Siempre fui gorda. Y todos los avatares son flacos. Parece una tontería, pero, cuando tenés un cuerpo que no está ahí, es como si no pudieras entrar”, dijo una joven pansexual de Argentina.

A eso se suma el problema estructural del acceso. Para muchas personas, especialmente en contextos rurales, empobrecidos o fuera de los centros urbanos, el metaverso no es una posibilidad real: requiere dispositivos de alto costo (como gafas de realidad virtual o computadoras de alta gama), conectividad estable y rápida, alfabetización digital específica y, sobre todo, un capital cultural que no está distribuido de forma equitativa. Esto significa que hay una parte importante de la población que ni siquiera ha escuchado hablar del metaverso o que lo percibe como algo ajeno, inaccesible o irrelevante para su vida cotidiana. No es solo que no puedan usarlo: es que quedan fuera incluso de la conversación sobre su existencia y potencial. La falta de acceso no es únicamente técnica o económica, es también simbólica, política y cultural. Cuando los procesos de innovación se desarrollan sin diálogo con las realidades diversas de las personas, las brechas se profundizan: se generan mundos para pocos, pensados desde lógicas que excluyen a quienes no se ajustan a los modelos dominantes de usuario ideal.

“¿Se imaginan que en el metaverso alguien use bastón blanco o tenga una silla de ruedas? Yo no vi eso en ningún lado. Pero lo que más me preocupa no es si ponen o no rampas virtuales, sino si se animan a imaginar otros cuerpos sin esconderlos”, señaló un activista con discapacidad visual de Paraguay.

El estudio también visibiliza cómo las lógicas de participación están profundamente limitadas. Las personas entrevistadas no solo no fueron convocadas a procesos de consulta o diseño, sino que muchas ni siquiera sabían que existían esos espacios. El metaverso, tal como está siendo desarrollado y pensado, es una infraestructura cerrada, extractiva y vertical.

Violencias emergentes, derechos ausentes

Lejos de ser un entorno neutral, el metaverso reproduce —y a veces amplifica— las violencias de género, racismo, capacitismo y exclusión que ya conocemos en otros espacios digitales. En los testimonios recopilados, se identifican situaciones de hostigamiento, acoso, exposición no consentida, vigilancia intrusiva y discriminación por apariencia, origen o comportamiento.

“Temo que la virtualidad acabe con la experiencia individual y aplane aún más la subjetividad. También temo depositar demasiada confianza en las empresas tecnológicas, que podrían mercantilizar aspectos de mi existencia social”, señaló una mujer trans de Brasil.

El análisis normativo realizado muestra que, si bien algunos países cuentan con leyes sobre violencia de género facilitada por la tecnología o protección integral de datos personales, en general los marcos regulatorios son fragmentarios, débiles o ineficaces. Además, no existe todavía un debate serio sobre cómo adaptar los marcos legales existentes a las realidades específicas de los entornos inmersivos.

Recomendaciones para un rediseño colectivo

La investigación no se queda en el diagnóstico. A partir del diálogo con las personas participantes, el análisis normativo y la experiencia de las organizaciones involucradas, se proponen una serie de recomendaciones concretas para construir tecnologías inmersivas más justas, accesibles y cuidadoras:

- Gobernanza inclusiva y participativa, con mecanismos de consulta y toma de decisiones vinculantes para comunidades históricamente excluidas.

- Diseño desde la diversidad funcional y corporal, con participación activa de personas con discapacidad, personas trans, racializadas y migrantes desde las primeras etapas del desarrollo.

- Fomento de contenidos, lenguas y estéticas del sur global, no como “colores locales”, sino como centro legítimo de producción tecnológica y cultural.

- Protección efectiva de derechos digitales, incluyendo privacidad, consentimiento informado, mecanismos de denuncia accesibles y reparación efectiva.

- Enfoque de sostenibilidad, que considere el impacto ambiental, energético y emocional de las tecnologías inmersivas.

- Promoción de vínculos, afectividad y bienestar colectivo como principios centrales del diseño, frente a la lógica del consumo y la productividad infinita.

Lo que está en juego cuando hablamos de futuro

Actualmente, el metaverso ya no ocupa el centro de la conversación tecnológica, desplazado por la inteligencia artificial generativa y otras agendas. Pero sigue siendo un campo de disputa y una oportunidad. Lo que se debatió entonces —quién diseña, quién accede, quién queda afuera, quién decide qué es habitable— sigue siendo hoy tan urgente como antes.

En este estudio no buscamos proponer una “versión mejorada” del metaverso. Buscamos abrir las discusiones a otras forma de pensar el desarrollo tecnológico: una que parta de la pluralidad, del cuidado, del derecho a ser y a habitar mundos donde nadie tenga que pedir permiso para existir.

“Imagino un metaverso donde las niñas y adolescentes puedan pedir a las inteligencias artificiales que les enseñen sobre género y diversidad. Donde haya canales de denuncia claros y los datos personales estén protegidos”, dice una mujer lesbiana de Perú.

Porque los futuros no se heredan: se diseñan. Y el diseño, cuando es colectivo, puede ser una forma de justicia.

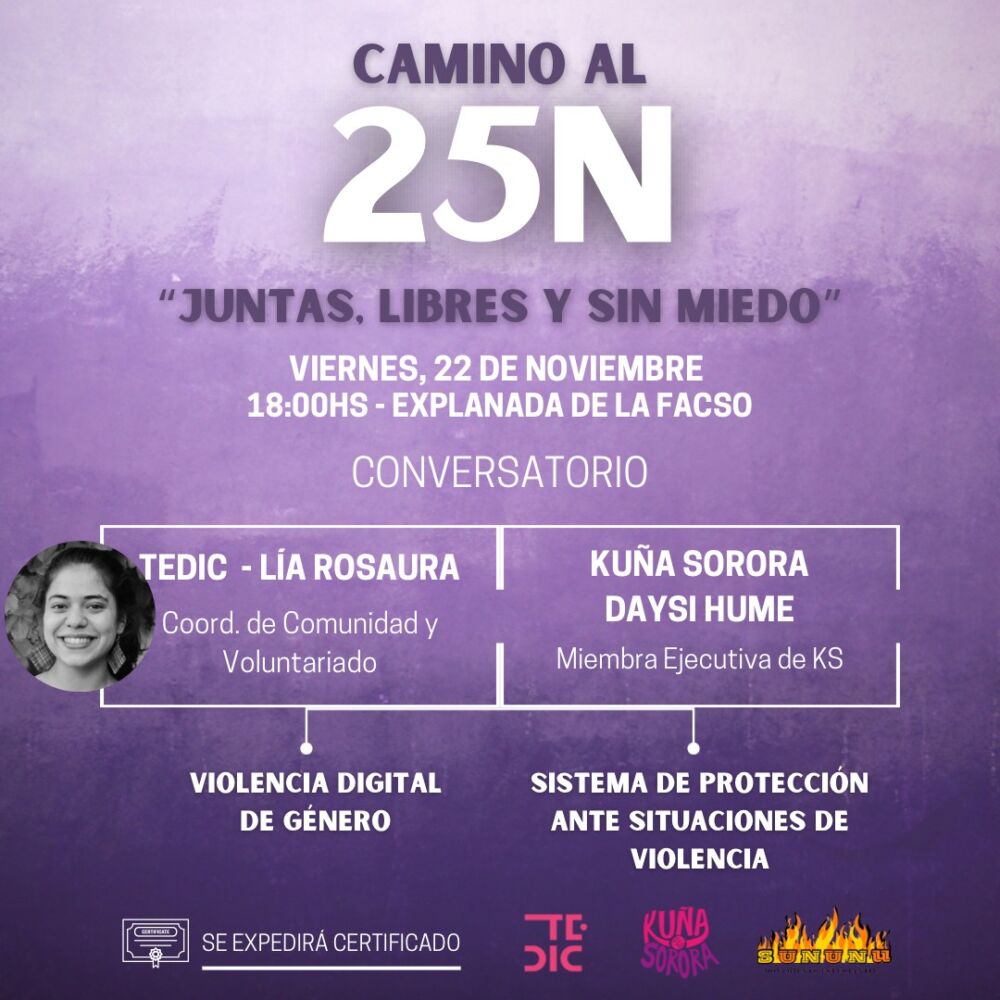

Conversatorio «Juntas, libres y sin miedo» – Facultad Ciencias Sociales Asunción

Conversatorio «Juntas, libres y sin miedo» – Facultad Ciencias Sociales Asunción  Workshop: Presentación metodología Fairwork en Paraguay [evento cerrado]

Workshop: Presentación metodología Fairwork en Paraguay [evento cerrado]